Un hombre alegre vende los ata�des en el almac�n de la calle cercana.

Suele decir a los compradores unas bromas muy a tiempo que le han

hecho

el m�s popular de los f�nebres comerciantes.

Ya sab�is que la alfombrilla ha devastado en medio mes todo ginaos

que

la muerte, cruel, y dura, ha pasado por los hogares arrancando las

flores.

Ese d�a la lluvia amenazaba caer. Las nubazones plomizas se

amontonaban

en la enorme forma de las vastas humaredas. El aire h�medo soplaba

da�ino desparramados toses, y los pa�uelos de seda o lana envolv�an

los

pescuezas de las gentes higi�nicas y ricas. �Bah! El pobre diablo

tiene

el pulm�n ancho y sano. Se le da poco que una r�faga helada le

ataque, o

que el cielo le apedree con sus granizos las espaldas desnudas y

morenas

por el sol de verano. �Bravo roto! su pecho es roca para el mordisco

de

la brisa glacial, y su gran cabeza tosca tiene dos siempre abiertos

soberbiamente a la casualidad, y una nariz que as� aspira el miasma

como

el viento marino oloroso a sal, que fortifica el pecho.

�A d�nde va �a Nicasia?

Hela ah� que pasa con la frente baja, arropada en su negro manto de

merino basto. Tropieza a veces y casi se cae, as� va andando ligero.

�A

d�nde va �a Nicasia?

Camina, camina, camina, no saluda a los conocidos que la ven pasar,

y

parece que su barba arrugada, lo �nico que se advierte entre la

negrura

del tapado, tiembla.

Entr� al despacho donde hace siempre sus compras, y sali� con un

paquete

de velas en la mano, anudando la punta de un pa�uelo a cuadros donde

ha

guardado el vuelto.

Lleg� a la puerta del almac�n de cosas mortuorias. El hombre alegre

le

salud� con un buen chiste:

�Eh! �Por qu� con tanta prisa, �a Nicasia? �Se conoce que busca el

dinero!

Entonces, como si le hubiesen dicho una dolorosa palabra de esas que

llegan profundamente a conmover el alma, solt� el llanto y franque�

la

puerta. Gimoteaba, y el vendedor con las manos por detr�s se paseaba

delante de ella.

Al fin pudo hablar. Le explic� lo que quer�a.

El ni�o, �ay! su ni�o, el hijo de su hija, �se hab�a enfermado hac�a

pocos d�as de una fiebre tan grande!

Dos comadres hab�an recetado y sus remedios no hab�an hecho efecto.

El

angelito hab�a ido agrav�ndose, y por fin, esta ma�ana se le qued�

muerto entre los brazos. �Cu�nto sufr�a la abuelita!

�Ah! se�or, lo �ltimo que le quiero dar a mi muchachito: un caj�n de

aquellos; no tan caro; debe ser forrado en azul con cintas rosadas.

Luego un ramillete de flores. Yo les pagar� al contado. Aqu� est� el

dinero. �A ver?

Ya se hab�a secado las l�grimas, y como llena de resoluci�n s�bita,

se

hab�a dirigido a escoger el peque�o ata�d. El local era estrecho y

largo, como una gran sepultura. Hab�a aqu�, all�, cajones de todos

tama�os, forrados en negro o en colores distintos, desde los que

ten�an

chapas plateadas, para los parroquianos ricachones del barrio, hasta

los

sencillos y toscos, para los pobres.

La vieja buscaba, entre todo aquel triste agrupamiento de f�retros,

uno

que fuese, para ella, digno del cadavercito amado, del nieto que

estaba

p�lido y sin vida, en la casa, sobre una mesa, con la cabeza rodeada

de

rosas y con su vestido m�s bonito, uno que ten�a en labor gruesa,

pero

vistosa, p�jaros violeta, que llevaban en el pico una guirnalda

roja. |

|

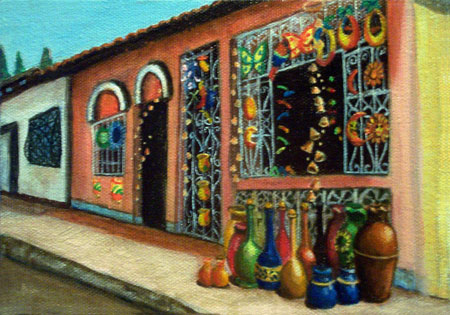

![]() para comunicarse con la artista

para comunicarse con la artista